Колымские рассказы, рецензия

Фото Аlex Cheban

Такое понятие, как генетическая память, - одни ученые критикуют, другие пытаются доказать и научно обосновать. Мне нередко доводилось встречать в различных источниках утверждения о том, что мы сейчас живем так, как мы живем, из-за того, что на сознание уже современных поколений наложен отпечаток трагических событий прошлых лет. А именно: геноцид посредством голодомора, раскулачивание, участие во второй мировой войне и, конечно же, сталинские лагеря. Именно система ГУЛАГ чаще всего всплывает в сознании, когда слышишь выражение:«всю интеллигенцию (читай золотой генофонд) сгноили», оставили в живых лишь послушных необразованных рабов, из которых впоследствии деятели, оседлавшие революционные процессы 1917 года – сформировали стадо, которое содержалось в загоне страха и подчинения 70 лет. Люди, ностальгирующие за советским прошлым, почему-то редко видят прямую связь между этими лагерями и тем, что происходило впоследствии на территории Союза и тем, что происходит сейчас.

Я не знаю, как остальные, но я часто ловлю себя на мысли, что наше государство и по сей день отражает ту модель отношений между людьми, которая существовала в ГУЛАГе. Смотрите сами: главными приближенными к администрации лагерей были - воры в законе и члены бандформирований. Им позволялось не работать, издеваться и грабить остальных заключенных, устанавливать свои порядки в зоне, безнаказанно совершать дикие преступления. Воры, - а в эту категорию входили осужденные по различным статьям Уголовного кодекса РСФСР, которые принадлежали именно к блатному миру – имели некий особый статус. Их боялось и уважало лагерное начальство, врачи, вольнонаемные. Ведь, тебя могли убить, если пошлешь вора на тяжелую работу или не поставишь фальшивый диагноз, который позволит вору лежать месяцами в больнице. Воров всерьез уважали из-за романтизации их образа в тогдашней современной литературе, ну, и как мне кажется – подспудно восхищались за то, что они шли против системы, придерживались правил, установленных на блатных сходках, а не буквы закона. Авторитетом для вора - были лишь старшие по иерархии воры, все остальные – так называемые фраера, - служили ворам источником денег, еды, удовлетворения различных физических и духовных потребностей. Женщины и дети, даже свои – при этом за людей вообще не считались.

В противовес этому истинными врагами народа считались все те, кто был осужден по 58-й статье УК РСФСР, которая имела кучу пунктов, и подогнать под любой из них деяния случайного невиновного человека не составляло никакого труда. Под эту статью подпадали не только интеллигенты, троцкисты, эсеры и пр., шли в расход даже ни в чем не повинные деревенские подростки, не умеющие читать и писать.

Иван Иванович – так называли представителей интеллигенции, осуждённых по 58-й. В лагерях именно их больше всего ненавидело начальство, именно им, если повезло, вновь оказаться на свободе по отбытию срока, приходилось сложнее всего. От них отказывались родственники, собственные дети, не брали на работу – ведь, любой, кто оказал помощь врагу народа, а этот статус не снимался и после тюрьмы, мог тоже оказаться под подозрением и впоследствии быть расстрелян или сослан в Сибирь. Профессора, доктора наук, преподаватели ведущих вузов, великие музыканты, артисты и пр. в условиях лагеря нередко становились обслугой воров – чесали им пятки, пересказывали по ночам вслух прочитанные романы, организовывали концерты, - и все это, - чтобы сохранить свою жизнь и не умереть от голода. Так как, пока ты интересен вору в качестве того же рассказчика – тебе могут дать кусок хлеба, покурить или погреться у печки.

Понятно, что в реалиях 30-50-х годов – наградой за услугу вору, донос начальству на соседа по бараку, - для заключенного был кусок хлеба или пачка махорки. Нынешние же бандиты у власти и «смотрящие» за страной, засевшие в светлых кабинетах с высокими потолками, щедро делятся лишь с теми, кто исповедует единственную понятную для них религию: ставить на колени фраера, Иван Ивановича и грабить его. Ведь в каких условиях живут нынешние Иван Ивановичи – учителя, врачи, рабочие? Их минималка со смешными надбавками – ничем не отличается от пайки хлеба, в переводе на те времена. За многолетнюю службу родине Иван Иванович будет награжден «достойной» пенсией в 2000 грн., и будет доживать свою жизнь в прогнившей хрущевке, вымаливая субсидию. Тогда, как «кабинетный вор», отрастивший свое брюхо на рабочих спинах простых смертных, получит и поистине царскую пенсию, и признание со званиями, и загашник в офшорах накопит и деток за границу пристроит, и домов с машинками успеет прикупить видимо невидимо.

А во главе этих процессов неизменно стоит страх. Страх не угодить начальству, тому самому, которое выписывает себе премию в 400%, но у которого нет денег на ремонт здания детской поликлиники, зато есть деньги, чтобы поехать в отпуск в пятизвездочный отель на берегу моря, и чья дочка в инстаграм демонстрирует платье за пару тысяч у.е., пока папа переписывается в телефоне с дочками Иван-Иванычей, которые готовые продавать свое тело за 200 у.е., чтобы накопить на такое же платье.

И пока аккаунты уткогубых дочек «брюхатого начальника» обрастают подписчиками в инстаграм, Иван Иваныч наклонив голову и сцепив зубы, вынужден ходить на могилы своих сыновей по улицам, названия которых не важны, если они заасфальтированы три раза украденным перед этим асфальтом, и с пониманием относиться к тому, что кресты на этих могилах, что в Тернополе, что в Кривом Роге не соревнуются в патриотизме.

В целом дело потомков расстрельных троек, стукачей, воров и т.д. живет, мы все еще не распрощались с тем устройством лагерного государства, которое сформировалось в эпоху, когда к власти пришли большевики. И затянувшаяся на 30 лет борьба с коррупцией, избрание на один из сроков президента-зэка, правление кланов-олигархов, которые через одного бандиты из 90-х – тому яркое подтверждение.

Собственно о книге Варлама Шаламова «Колымские рассказы». Она составляет почти 800 страниц и содержит 4 цикла рассказов (всего их существует 6): «Колымские рассказы», «Очерки преступного мира», «Левый берег» и «Артист лопаты». С художественной точки зрения мне больше всего понравился «Левый берег», но всю книгу читала не отрываясь.

С точки зрения читателя – для меня это не только художественная проза, основанная на документальных фактах, а прежде всего ответ на вопрос: КАК может человек сохранить свою личность, не прогнуться и не дрогнуть в пограничных для выживания условиях и под жестким моральным и физическим прессингом. Ведь в подобных обстоятельствах – между сохранением своего физического существования и духовного далеко не всегда можно поставить знак равенства. О чем Шаламов пишет в одном из своих рассказов, где гениальный лингвист немецкого происхождения, мальчик у которого было бы великое научное будущее, живи он в нормальной стране, в советском лагере, чтобы выжить, становится прислужником безграмотного вора-убийцы и педераста: чешет ему пятки по ночам и не только… и теряет свое человеческое Я навсегда.

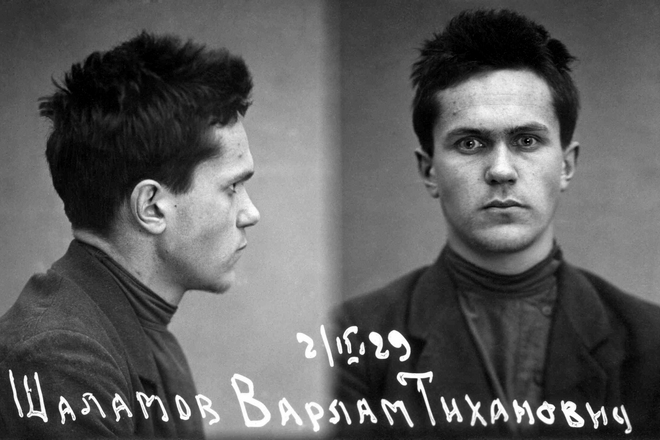

Шаламов, - наряду с Солженицыным считается одним из главных отечественных авторов, который задокументировал, пусть и в художественной обработке – ужасы ГУЛАГа. Шаламов провел в лагерях 18 лет в общей сложности, получил при этом 2 срока. Второй срок часто давали тем, кто шел по 58-й статье по надуманным причинам, чтобы не отпускать таких людей на свободу. После выхода из тюрьмы автор не дал ни одного интервью. Первый срок получил, будучи еще вчерашним студентом. Воспитывался в семье состоятельного священника, который был весьма авторитарен, но в то же время достаточно прогрессивных взглядов. Шаламов в своей прозе позиционирует себя атеистом. В интернете есть сайт, посвященный автору: https://shalamov.ru/. На протяжении чтения книги я постоянно гуглила в интернете о тех местах, фактах и личностях, что в ней упоминались, что и вам советую, если приметесь за чтение, - это более полно раскроет то, что описано в рассказах.

При жизни Шаламова ни один из его рассказов, о ГУЛАГе не был напечатан в Союзе. Первый рассказ появился в журнале «Новое время» в 1988-м году, спустя 6 лет после смерти автора. А вот на Западе на прозу Шаламова обратили внимание гораздо раньше, в 1966-м году (через 8 лет после того, как был написан первый рассказ о Колыме) в нью-йоркском «Новом журнале» вышли несколько его рассказов Правда, все эти рассказы публиковались без разрешения автора и впоследствии автору, как думают исследователи его творчества, - под давлением, пришлось написать письмо-обращение (в 1972м году), где он осуждает эти публикации, и уверяет, что не вступал в сотрудничество с данными антисоветскими изданиями. Это, пожалуй, был единственный раз, когда писатель, который сохранил свое человеческое Я в условиях допросов в тюрьме и в суровых реалиях лагерей, дрогнул под натиском советской власти. За что, кстати, его осудили коллеги по перу, как на родине так и на западе. Шаламов мог бояться ареста и тюрьмы за то, что напечатали его рассказы в западных журналах, ведь похожие прецеденты были, а мог написать это письмо еще и потому, что это было бы первое упоминание о его рассказах в Советской прессе.

Несмотря на трагизм темы, написано без лишних соплей и эмоций, но каждый рассказ неизменно сопровождался вау-эффектом для меня, выражаясь современным сленгом. Был лишь один рассказ, когда у меня на глаза навернулись слезы – это «Последний бой майора Пугачева». В книге есть его дубль, события того знаменитого побега упоминается в рассказе «Зеленый прокурор», но более яркий – Пугачев. Кстати, сам образ Пугачева списан с украинского националиста, который организовал самый знаменитый побег в условиях Колымы вместе со своими побратимами. По мотивам этого шикарного произведения, которое так и просится на экранизацию, в 2005-м году был создан 4-серийный сериал от создателя картины «Дальнобойщики» Владимира Фатьянова. Критики и понимающие в теме люди категорически не советуют смотреть эту бездарщину и очень сожалеют, что достойный режиссер А. Герман, который изучал личность Шаламова и мечтал снять фильм по этому рассказу в условиях Колымы, а не в Белоруссии, к сожалению, не нашел денег на картину.

Кстати, я обращала внимание на то, как Шаламов описывает украинцев, а им там было посвящено несколько рассказов, по крайней мере, тех, где четко упоминается национальность. Один из них - «Тетя Поля», - где говорится о том, что украинские женщины ценились у жен лагерного начальства, их держали в домах экономками. Готовка, уборка, ведение хозяйства – все это доверили женщине украинке, которая не накопила для себя ничего лишнего, а вместо это постоянно использовал свой статус, чтобы тем или иным способом помочь своим землякам украинцам. Тетя Поля удостоилась того, чтобы на ее могиле поставили крест. На то время церкви были разрушены и запрещены, всех в лагере хоронили в братских могилах, с деревянными бирками, которые подвешивались на палец ноги и куда вносились данные о покойнике. На крест, что был установлен на могиле тети Поли, сбежались смотреть, как нечто диковинное все пациенты-заключенные.

Еще один знаменитый побег с Колымы, описан в рассказе «Зеленый прокурор» и посвящен видному специалисту из Украины инженеру Кривошею. В описании украинцев Шаламов использует термин «украинская хитреца», под которым имеется в виду жизненная смекалка. Павлу Кривошею, благодаря своей хитрости и психологической стойкости, удалось обмануть всех: выдавая себя за геолога он добрался до Украины, где у него были отложены средства, купил дом и занялся бизнесом. К сожалению, его впоследствии сгубила женщина, он был взят розыском, спустя 2 года из-за того, что стал регулярно слать денежные переводы своей супруге, отправляя их с почтовых отделений, недалеко от своего нового места жительства.

Правда есть среди украинцев и один мрачный и недостойный образ – врача по фамилии Кроль, который был на короткой ноге с ворами, а также преподавал на фельдшерских курсов для заключенных. В этом плане у Шаламова нет полутонов: либо ты - человек, либо - сволочь, в условиях лагеря человеческая натура видна, словно под увеличительным стеклом, ничего не скроешь…

Кроме этого я обратила внимание, что несмотря на то, что автор позиционировал себя атеистом, в нескольких местах он пишет о том, что самыми стойкими психологически в лагере – были верующие, «сектанты», как их еще звали в то время «Религиозники, сектанты – вот кто, по моим наблюдениям, имели огонь душевной твердости». А это значит, что вера в Бога – неоспоримый мощный духовный стимул, который позволяет выжить человеку, оставаясь при этом незапятнанным духовно.

Ниже приведу цитаты из рассказов цикла, которые будут служить, если не кратким пересказом, то чем-то вроде видеонарезки, какую используют к трейлерам художественных фильмов:

И Крист подумал: Миролюбов прав. Это слишком русское счастье – радоваться, что невинному дали пять лет. Ведь могли бы дать десять, даже вышака.

- Разве из человеческих трагедий выход только религиозный?

- Только, только. Идите.

В камере восемьдесят человек, а мест в ней двадцать пять. Железные койки, приращенные к стенам, покрыты деревянными щитами, крашеными серой краской, под цвет стен. Около «параши» у двери – гора запасных щитов – на ночь будет застелен проход чуть не сплошь – оставляют только два отверстия, чтобы нырнуть вниз, под нары, - там тоже лежат щиты, и на них спят люди. Пространство между нарами называется «метро».

Андреев был оживлен, приподнят не тем нервным возбуждением, которое бывает почти у всех, попавших в тюрьму. Следственные ведь и смеются чаще, чем надо, по всяким пустяковым поводам. Смех этот, молодцеватость – защитная реакция арестанта, особенно на людях.

Впрочем, уже были в ходу «выстойки», когда по нескольку суток не давали спать, «конвейер», когда следователи, отработав свою смену, менялись, а допрашиваемый сидел на стуле, пока не терял сознания.

– Человек должен принимать решения чувством и не слишком верить разуму.

– Для решений не нужна логика. Логика – это оправдание, оформление, объяснение…

Русский человек не любит быть свидетелем на суде. По традиции, в русском процессе свидетель мало отличается от обвиняемого, и его «прикосновенность» к делу служит определенной отрицательной характеристикой на будущее.

Все заключенные во всех угольных районах Колымы радовались этой смерти. Газета с объявлением о похоронах Киселева переходила из рук в руки. В шахте во время работы измятый клочок газеты освещали рудничной лампочкой аккумулятора. Читали, радовались и кричали «ура». Киселев умер! Бог все-таки есть!

Голод подступал к Аркагале. И, конечно, раньше всего голод вошел в бараки пятьдесят восьмой статьи.

Сергей Михайлович сидел на табуретке и листоновскими щипцами срывал помертвевшие ногти с отмороженных пальцев скорченного грязного человека. Ногти один за другим падали со стуком в пустой таз. Сергей Михайлович заметил меня.

– Вчера вот полтаза таких ногтей набросал.

Арестант привык иметь дело с реальностями, сейчас с ним сражается Призрак. Однако это «пламя – жжет, а эта пика больно колет». Все жутко реально, кроме самого «дела».

Этим «следственным пайком» пытались добиться «лучшей из улик» – собственного признания подследственного, подозреваемого, обвиняемого.

Настойчивость в передачах, в поисках, в справках влекла зачастую за собой подозрение, нежелательные и серьезные неприятности по службе и даже арест – бывали и такие случаи.

Дело у него было удивительное. Это было точное повторение ситуации чеховского злоумышленника. Ленька отвинчивал гайки от рельсов полотна железной дороги на грузила и был пойман на месте преступления и привлечен к суду как вредитель, по седьмому пункту пятьдесят восьмой статьи.

«Комбеды» возникли стихийно, как арестантская самозащита, как товарищеская взаимопомощь.За «комбед» не благодарили. Это выглядело как право арестанта, как непреложный тюремный обычай.

Для арестанта лучше всего тот начальник, который немолод и в небольших чинах. Сочетание этих двух условий почти обещает относительно приличного человека. Если он к тому же еще и выпивает – тем лучше. Карьеры такой человек не ищет, а карьера надзирателя тюремного и особенно лагерного – на крови заключенных.

«На время заключения лишить телеграфной и почтовой связи, использовать только на тяжелых физических работах, доносить о поведении раз в квартал»

Голубев вспомнил большую приисковую палату, где он лежал с год назад. Там чуть не все больные ночью отматывали свои повязки, подсыпали спасительную грязь, настоящую грязь с пола, расцарапывали, растравляли раны. Это была передышка в несколько дней. От отправки в каторжную неизвестность.

После суда Кононенко старался попасть в больницу «отдохнуть», потом снова убивал, и все начиналось сначала. Расстрелы блатарей были тогда отменены. Расстреливать можно было только «врагов народа», по пятьдесят восьмой.

Убыстрение темпа работы было лишь трусливой данью традиции, а возможно, и уважением к своему бригадиру – того обвинили бы в заговоре, сняли бы с работы, судили, если бы бригада остановила работу. Бессильное желание найти повод для отдыха было бы понято как демонстрация, как протест. Колеса тачек вертелись быстрее, но больше из вежливости, чем из страха.

....Мало есть зрелищ, столь же выразительных, как поставленные рядом краснорожие от спирта, раскормленные, грузные, отяжелевшие от жира фигуры лагерного начальства в блестящих, как солнце, новеньких, вонючих овчинных полушубках, в меховых расписных якутских малахаях и рукавицах-крагах с ярким узором – и фигуры доходяг, оборванных «фитилей» с «дымящимися» клочками ваты изношенных телогреек, доходяг с одинаковыми грязными костистыми лицами и голодным блеском ввалившихся глаз. Композиции такого именно рода были ежедневны, ежечасны в....

И думаю, что лучше совсем не жить, если нельзя говорить с людьми вовсе или говорить противоположное тому, что думаешь.

Арестант спорит с небом, с лопатой, с камнем и с тем живым, что находится рядом с ним. Малейший спор готов перерасти в кровавое сражение. Но доносов заключенные не пишут. Доносы пишут Кривицкие и Заславские. Это тоже дух тридцать седьмого года.

Много часов брели мы по лесу и в сумерках вышли на трассу – шоссе, которое тянулось через всю Колыму, – шоссе среди скал и болот, двухтысячекилометровая дорога, вся построенная «от тачки и кайла», без всяких механизмов.

Ведь месяцы на Крайнем Севере считаются годами, так велик опыт, человеческий опыт, приобретенный там. В этом признается и государство, увеличивая оклады, умножая льготы работникам Севера.

И показывали московские газеты с приказами, речами. Пленные знали и раньше об этом. Недаром только русским пленным не посылали посылок. Французы, американцы, англичане – пленные всех национальностей получали посылки, письма, у них были землячества, дружба; у русских – не было ничего, кроме голода и злобы на все на свете. Немудрено, что в «Русскую освободительную армию» вступало много заключенных из немецких лагерей военнопленных

В нервном отделении блатари поймали кошку, убили и сварили, угостив Флеминга как дежурного фельдшера, – традиционная «лапа» – взятка колымская, колымский калым. Флеминг съел мясо и ничего не сказал о кошке. Это была кошка из хирургического отделения.

Неукротимая жадность к еде осталась навек во Флеминге, как психическая травма осталась, как и у тысяч других бывших заключенных – на всю жизнь.

На Колыме не было газовых печей. Трупы ждут в камне, в вечной мерзлоте.

В тридцать восьмом году на золотых приисках. Копать могилы в тридцать восьмом году было легкой работой – там не было «урока», нормы, рассчитанной на смерть человека, рассчитанной на четырнадцатичасовой рабочий день. Эти могилы, огромные каменные ямы, доверху были заполнены мертвецами. Нетленные мертвецы, голые скелеты, обтянутые кожей, грязной, расчесанной, искусанной вшами кожей.

Любовь приходит тогда, когда все человеческие чувства уже вернулись. Любовь приходит последней, возвращается последней, да и возвращается ли она?... Жалость к животным вернулась раньше, чем жалость к людям...

Золотой забой из здоровых людей делал инвалидов в три недели: голод, отсутствие сна, многочасовая тяжелая работа, побои…

– А я, – и голос его был покоен и нетороплив, – хотел бы быть обрубком. Человеческим обрубком, понимаете, без рук, без ног. Тогда я бы нашел в себе силу плюнуть им в рожу за все, что они делают с нами.

Вторым вихрем, потрясшим колымскую землю, были нескончаемые лагерные расстрелы, так называемая «гаранинщина». Расправа с «врагами народа», расправа с «троцкистами». Много месяцев день и ночь на утренних и вечерних поверках читались бесчисленные расстрельные приказы. В пятидесятиградусный мороз заключенные‑музыканты из «бытовиков» играли туш перед чтением и после чтения каждого приказа.

Сказать вслух, что работа тяжела, – достаточно для расстрела. За любое самое невинное замечание в адрес Сталина – расстрел. Промолчать, когда кричат «ура» Сталину, – тоже достаточно для расстрела. Молчание – это агитация, это известно давно. Списки будущих, завтрашних мертвецов составлялись на каждом прииске следователями из доносов, из сообщений своих «стукачей», осведомителей, и многочисленных добровольцев, оркестрантов известного лагерного оркестра‑октета

Еще за что расстреливали?«За отказ от работы». Очень много людей погибло, так и не поняв смертельной опасности своего поступка. Бессильные старики, голодные, измученные люди не в силах были сделать шаг в сторону от ворот при утреннем разводе на работу. Отказ оформляли актами. Три отказа – и расстрел. По закону.

Безнаказанность побоев – как и безнаказанность убийств – развращает, растлевает души людей – всех, кто это делал, видел, знал…

Блатари не работали. Они обеспечивали выполнение плана. Ходили с палкой по забою – эта палка называлась «термометром», и избивали безответных фраеров. Забивали и до смерти.

Безнаказанная расправа над миллионами людей потому‑то и удалась, что это были невинные люди. Это были мученики, а не герои.

Киселев уходит. И хоть мы знаем, что Киселев нарочно измельчил, растоптал свой окурок, чтобы нам не досталось и единой табачинки, ибо прораб видел воспаленные жадные глаза, арестантские ноздри, вдыхающие издали дым этой киселевской папиросы, – все же мы не можем справиться с собой и все четверо бежим к растерзанной, уничтоженной папиросе и пытаемся собрать хоть табачинку, хоть крупиночку, но, конечно, собрать хоть крошку, хоть пылинку не удается. И у всех у нас на глазах слезы, и мы возвращаемся в свои рабочие позиции – к потертым бревнам конного ворота, к рогатке‑вертушке.

Видеть дно жизни – еще не самое страшное. Самое страшное – это когда это самое дно человек начинает – навсегда – чувствовать в своей собственной жизни, когда его моральные мерки заимствуются из лагерного опыта, когда мораль блатарей применяется в вольной жизни.

Примеров растления много. Моральная граница, рубеж очень важны для заключенного. Это – главный вопрос его жизни. Остался он человеком или нет.

Сказать вам правду, Исай Давыдович, я считаю женщин лучше мужчин. Я понимаю единство двуединого человека, муж и жена – одно и так далее. И все же материнство – труд. Женщины и работают лучше мужчин.

– Вот Колыма. Очень много женщин приехали сюда за мужьями – ужасная судьба, ухаживания начальства, всех этих хамов, которые позаразились сифилисом. Вы знаете все это не хуже меня. И ни один мужчина не приехал за сосланной и осужденной женой.

…За шарфом моим велась и правильная охота моими соседями по бараку, жизни и работе. ..Шарф легко было бы сохранить, но мешали вши. Вшей было в шарфе столько, что шарф шевелился, когда я, чтобы отряхнуть от вшей, снимал шарф на минуту и укладывал на стол у лампы.

Старший сын давно, еще в двадцатых годах, отказался от отца. Тогда была мода отказываться от родителей – немало известных впоследствии писателей и поэтов начали свою литературную деятельность заявлениями подобного рода. ... Пользы заявление не принесло, и свое каиново клеймо он проносил до гроба....

Начальство заискивало перед блатарями, боялось блатарей. Блатарям в лагере был «родной дом». Они почти не работали, пользовались всяческими привилегиями, и хоть у них за спиной тайком составлялись этапные списки и время от времени приезжал «черный ворон» с конвоем и забирал особо разгулявшихся блатарей, но такова была жизнь – и на новом месте блатарям не было хуже. В штрафных зонах они были тоже хозяевами

Тридцать седьмой год подчеркнул это с особой силой – уничтожив всякую правовую гарантию у русских людей. Тюрьму стало никак не обойти, никому не обойти.

Я неоднократно замечал, что заключение, особенно северное, как бы консервирует людей – их духовный рост, их способности замирают на уровне времени ареста. Этот анабиоз длится до освобождения. Человек, просидевший в тюрьме или лагере двадцать лет, не приобретает опыта обычной жизни – школьник остается школьником, мудрый – только мудрым, но не мудрейшим.

Во время войны американских шерстяных вещей было пожертвовано огромное количество колымчанам. Конечно, в глубину тайги, до приисков, эти подарки не доходили.

«Самое главное, дорогие друзья, – говорил он на своих приватных беседах, – выжить и пережить Сталина. Смерть Сталина – вот что принесет нам свободу».

Был он начальником мстительным, мелко мстительным.

– Вот ты мне не поклонился при встрече, а я на тебя напишу донос, да не просто донос, а официальный меморандум. Напишу «кадровый троцкист и враг народа» – и уж будь покоен – штрафной прииск тебе обеспечен.

Когда он освободился, у него была одна смена белья, гимнастерка и штаны.

Человек высоких нравственных качеств, доктор Лоскутов всю свою врачебную деятельность, всю свою жизнь лагерного врача подчинил одной задаче: активной постоянной помощи людям, арестантам по преимуществу. Эта помощь была отнюдь не только медицинской. Он всегда кого‑то устраивал, кого‑то рекомендовал на работу после выписки из больницы. Всегда кого‑то кормил, кому‑то носил передачи – тому щепотку махорки, тому кусок хлеба.

Попасть к нему в отделение (он работал как терапевт) считали больные за счастье.

Он беспрерывно хлопотал, ходил, писал.

И так не месяц, не год, а целых двадцать лет изо дня в день, получая от начальства только дополнительные сроки наказания.

Николаев – был человеком наблюдательным, совестливым и отнюдь не карьеристом. Приглядевшись к тому бесправию, спекуляции, доносам, воровству, подсиживанию, самоснабжению, взяткам и казнокрадству и всем жестокостям, которые творят колымские начальники над заключенными, Николаев начал пить. Он был не взяточник, не подлец. Он начал пить.

А знаешь, как у Дзержинского было поставлено дело?

– Как?

– Если Коллегия выносит вышака, приговор должен привести в исполнение тот следователь, который вел дело… Тот, который доказывал и требовал высшей меры. Ты требуешь смертной казни для этого человека? Ты убежден в его виновности, уверен, что он враг и подлежит смерти? Убей своей рукой. Разница очень большая – подписать бумажку, утвердить приговор или убить самому…

– Большая…

Зимой холод в шахте достигает всего двадцати градусов на нижних горизонтах, а на улице – шестьдесят.

Он, давший когда‑то себе клятву не быть бригадиром, не искал спасения в опасных лагерных должностях. Его путь иной – ни воровать, ни бить товарищей, ни доносить на них он не будет. Андреев терпеливо ждал.

– У кого меньше ста, – объяснил повеселевший сосед, – тому завтра хлеба давать не будут.

– Совсем?

– Совсем!

Такого я действительно никогда и нигде не встречал. На приисках паек определялся по декадной выработке бригады. В худшем случае давали штрафной паек – триста граммов, а не лишали хлеба вовсе.

Побегов на Колыме всегда было очень много и всегда неудачных.

Причиной этому – особенности сурового полярного края, где никогда царское правительство не решалось поселить заключенных, как на Сахалине, для того, чтобы этот край обжить, колонизовать. ... Бежать с Колымы нельзя. Место для лагерей было выбрано гениально.

У редких, возвращавшихся по окончании срока, собственные жены первыми проверяли правильность и законность документов вернувшегося из лагеря мужа и, чтобы известить начальство о прибытии, бежали в милицию наперегонки с ответственным съемщиком квартиры.

В тюрьмах побывало столько людей, что вряд ли в стране была хоть одна семья, родственники или знакомые которых не подвергались преследованиям и репрессиям. ... Все это привело людей к величайшему равнодушию, воспитало в народе полное безразличие к людям, отмеченным Уголовным кодексом в любой его части.

Его жену задержали на Севере. Ей не разрешили выезда на материк – документы на это выдавало то же самое учреждение, которое занималось делами ее мужа. Она была заперта в огромной каменной тюрьме величиной в одну восьмую часть Советского Союза – и не могла найти выхода.

Сюда собираются ежевечерне все освобожденные женщины «Эльгена». Сюда же приезжают на машинах «женихи» – бывшие заключенные, которые ищут подругу жизни. Сватовство происходит быстро – как все на колымской земле (кроме лагерного срока), и машины возвращаются с новобрачными. Подобное знакомство при надобности происходит в кустах – кусты достаточно густы, достаточно велики.

Побег – великое испытание характеров, выдержки, воли, выносливости физической и духовной. Думается, ни для какой полярной зимовки, ни для какой экспедиции не так трудно подобрать товарищей, как в побег.

Собственную трусость и подлость доносчик выдает за что‑то вроде долга. Он не доносит только на блатных, потому что боится удара ножом или веревочной удавки.

Я купил там пару трикотажного белья – такого белья я не носил восемнадцать лет. Мне доставляло несказанное удовольствие стоять в очередях, платить, протягивать чек. «Номер?» Я забыл номер. «Самый большой». Продавщица неодобрительно покачала головой. «Пятьдесят пятый?» – «Вот‑вот». И она завернула мне белье, которого и носить не пришлось, ибо мой номер был 51 – это я выяснил уже в Москве. Продавщицы были одеты все в синие одинаковые платьица. Я купил еще помазок и перочинный нож. Эти чудесные вещи стоили баснословно дешево. На Севере все такое было самодельным – и помазки и перочинные ножи.

Я зашел в книжный магазин. В букинистическом отделе продавали «Русскую историю» Соловьева – за 850 рублей все тома. Нет, книг я покупать до Москвы не буду. Но подержать книги в руках, постоять около прилавка книжного магазина – это было как хороший мясной борщ… Как стакан живой воды.

Коментарі (7)

А в школьной программе, присутствует этот Автор ?

Когда я училась такого автора не было в программе, но на тот момент уже было деление на мировую и украинскую литературу, хотя все еще оставался предмет русский язык, но буквально 1 урок в неделю и даже самым ленивым за него ставили хорошие оценки. А вот насчет соседней России, то я встречала в комментариях к книге, что у прочитавшие в школе встречались с его рассказами, в частности упоминался рассказ "Сгущенное молоко". На этом сайте https://www.svoboda.org/a/27743748.html в статье за 2016-й год нашла информацию, что российские учителя в праве выбрать один рассказ из 4-х на выбор, но ожидаемо более пристальное внимание творчеству писателя уделяется в школах на его родине, в северных городах и конечно же Москве и Питере. Вообще от учителя многое зависит и он может знакомить учеников с произведениями, что не входят в программу. От себя добавлю, что я очень много раз слышала в современных источниках о Солженицыне но буквально лишь пару лет назад узнала о Шаламове (и это притом, что я немало читаю и покупаю новые книги 1-2 раза месяц), книгу купила где-то полгода назад, а прочитала ее недавно.

Украина, будучи одной из стран-основателей СНГ, никогда не была членом СНГ.